Table of Contents

「盆栽」と聞いて、どんなイメージを持ちますか? 渋い趣味? 実は、今、海外で「BONSAI」が大人気なのを知っていますか。もはや日本の趣味にとどまらず、「bonsaiの国際交流」が活発に行われているんです。なぜこんなにもBONSAIが世界中の人々を魅了するのか、不思議ですよね。この記事では、世界で巻き起こるBONSAIブームの背景から、現代におけるbonsaiの国際交流のリアルな姿、そして未来について掘り下げていきます。盗難問題のような影の部分にも触れながら、BONSAIが国境を越えて愛される理由とその奥深さに迫ります。さあ、一緒にBONSAIの世界旅行に出かけましょう。

世界に広がるBONSAIブームとその背景

世界に広がるBONSAIブームとその背景

最近、海外で「BONSAI」って言葉をよく聞くようになったと思いませんか? あれ、本当にすごいことになってるんですよ。ただの日本の趣味じゃなくて、完全にグローバルなアートとして認知されてるんです。特に1970年の大阪万博あたりから、外国の人たちの注目を集め始めたと言われています。そこから少しずつ、でも確実に世界中に広がっていきました。今では「BONSAI」はそのまま国際語。あの小さな鉢の中に広がる日本の自然観や美意識が、国境を越えて多くの人々を惹きつけているんですね。かつては「おじいちゃんの趣味」みたいなイメージもあったかもしれませんが、今は若い世代や海外のアーティストたちも熱心に取り組んでいて、その広がり方には目を見張るものがあります。まさに、世界に広がるBONSAIブームとその背景には、日本文化の持つ普遍的な魅力が詰まっていると言えるでしょう。

bonsaiの国際交流の現状と多様な形

bonsaiの国際交流の現状と多様な形

オンラインで世界と繋がるBONSAI

さて、BONSAIが世界に広がっているのは分かったけど、具体的にどうやって国際交流してるの?って思いますよね。今の時代、一番活発なのはやっぱりオンライン。InstagramやFacebookで自分のBONSAIの写真をアップしたり、YouTubeで剪定のテクニックを公開したりする人が世界中にいるんです。コメント欄で「これはどうやるの?」「この樹種は?」なんて質問が飛び交って、言葉の壁を越えて情報交換が行われています。中には、オンラインで盆栽教室を開いている日本の職人さんもいて、海外の生徒さんが時差を超えて学んでいるケースもある。これが現代の「bonsaiの国際交流の現状と多様な形」の一つ。スマホ一つで、地球の裏側のBONSAI仲間と繋がれるなんて、ちょっと前じゃ考えられなかったですよね。

- YouTubeでの剪定・手入れ動画

- Instagramでの作品写真共有

- Facebookグループでの情報交換

- オンライン盆栽教室

- 海外フォーラムでの質疑応答

国境を越えるリアルな交流の場

オンラインもいいけど、やっぱり実際にBONSAIを見たり、触ったり、人と会ったりするのも大切。だから、世界中で色々なイベントが開催されています。一番有名なのは「世界盆栽大会」。これは4年に一度、世界中の盆栽愛好家やプロが集まる一大イベントで、まさにbonsaiの国際交流の象徴です。日本で開催されることもあれば、海外の都市で開催されることもあります。そこでは、各国の素晴らしい作品が展示されたり、デモンストレーションが行われたり、もう熱気がすごいんです。私も一度行ったことがあるんですが、言葉は通じなくても、BONSAIを見つめる目の輝きで「この人も仲間だ!」って通じ合える感覚があって、感動しました。他にも、各国の盆栽協会が主催する展示会やワークショップなんかも頻繁に開かれています。

プロフェッショナルたちの挑戦と支援

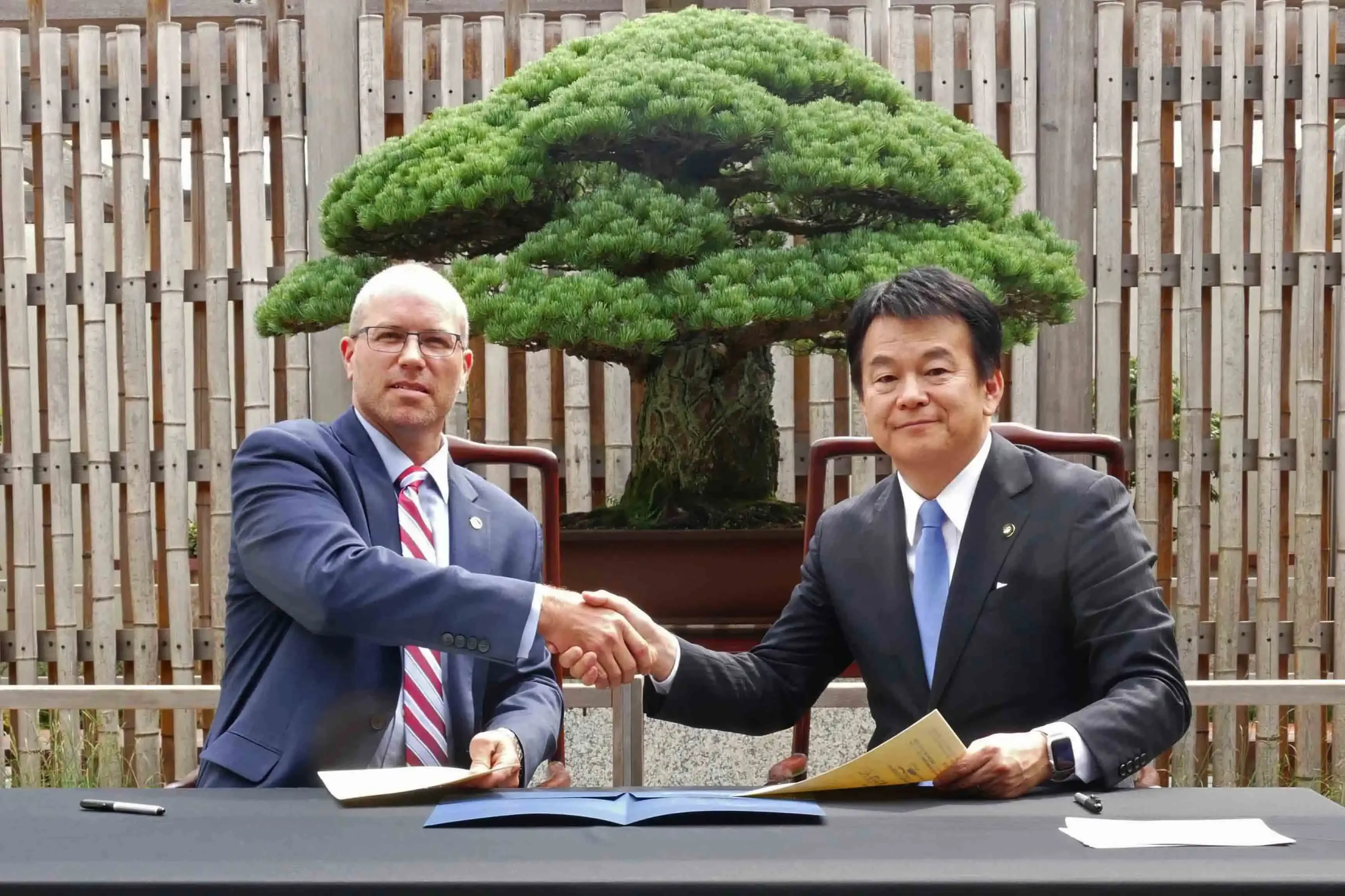

bonsaiの国際交流は、愛好家同士だけのものではありません。日本の盆栽園や職人さんたちも、積極的に海外との繋がりを持とうとしています。高品質な日本の盆栽を海外に輸出したり、海外の展示会に招かれて技術指導をしたり。ただ、植物の輸出には厳しい検疫や手続きが必要なので、そこは専門知識が求められる部分です。例えば、japanplants.comのようなサイトが、そういった国際取引のサポートをしている場合もあります。また、海外から日本の盆栽技術を学びに来る研修生もいますし、逆に日本の職人さんが海外で活躍の場を広げるケースも増えています。プロフェッショナルレベルでのbonsaiの国際交流は、日本の盆栽文化を正しく伝え、その価値を高める上で非常に重要なんです。

bonsaiの国際交流を深めるイベントと取り組み

bonsaiの国際交流を深めるイベントと取り組み

国際大会と展示会:世界中の愛好家が集まる場

bonsaiの国際交流と聞いて、まず思い浮かぶのはやっぱり大きなイベントでしょう。世界盆栽大会はまさにその筆頭。4年に一度、世界中の盆栽マニアやプロフェッショナルが一同に会するこの大会は、単なる展示会を超えた熱気があります。各国から選りすぐりの盆栽が集まり、その技術や芸術性が競われます。言葉は違えど、美しい樹を前にすれば皆同じ。「どうやってこの枝を作ったんだ?」「この根張りはすごいな!」なんて、身振り手振りや片言の英語でも会話が弾みます。私も過去に訪れた際、イタリアの愛好家と日本の職人さんが、一本の松を前に興奮しながら話し込んでいるのを見て、BONSAIの持つ求心力を肌で感じました。こうしたリアルな場で作品を直接見たり、作者と話したりすることが、何よりの学びであり、交流を深めるきっかけになるのは間違いありません。

ワークショップとデモンストレーション:技術と知識の共有

大きな大会だけでなく、もっと実践的な交流の場もたくさんあります。それがワークショップやデモンストレーションです。日本の著名な盆栽家が海外に招かれて技術を披露したり、逆に海外のアーティストが日本で新しい発想を共有したり。目の前で針金かけや剪定の技を見せてもらうのは、動画を見るのとは全く違う迫力があります。「え、そこを切るの!?」と驚いたり、「なるほど、こうやれば曲がるのか」と感心したり。実際に手を動かして学ぶワークショップ形式は、参加者同士の連帯感も生まれます。「あなたの国の気候だと、この樹はどう育つの?」なんて、環境の違いによる盆栽の育て方について情報交換することも。こうした技術と知識の直接的な共有こそ、bonsaiの国際交流の根幹をなす部分と言えるでしょう。

主な国際交流イベントの例

- 世界盆栽大会 (World Bonsai Convention)

- 各国の盆栽協会主催の年次展示会

- 著名な盆栽家による海外でのデモンストレーション

- 海外愛好家向けオンラインワークショップ

- 国際的な盆栽コンテスト

文化交流としての盆栽ツアーや研修

日本ならではの取り組みとして、海外の愛好家向けの盆栽ツアーや研修プログラムも盛んに行われています。日本の有名な盆栽園を巡り、職人さんの仕事ぶりを間近で見学したり、歴史ある盆栽美術館を訪れたり。日本の庭園文化や自然観に触れることで、BONSAIが生まれた背景にある精神性への理解も深まります。数週間から数ヶ月にわたって、日本の盆栽園に住み込みで技術を学ぶ海外からの研修生も少なくありません。彼らは寝食を共にしながら、厳しい規律の中で日本の盆栽道を学びます。これはまさに、技術習得だけでなく、日本の文化そのものを体験する深いbonsaiの国際交流の形です。こうした地道な取り組みが、次世代のBONSAI文化を担う人材を世界中で育てているのです。

bonsaiの国際交流における課題と今後の展望

bonsaiの国際交流における課題と今後の展望

世界中でBONSAIが愛されるようになる一方で、乗り越えなければならない壁もいくつか見えてきました。一番深刻なのは、残念ながら盗難問題でしょう。価値の高い盆栽が海外に流出するケースが後を絶たず、これは愛好家や生産者にとって本当に頭の痛い問題です。国際的なネットワークを持つ犯罪組織が関与している可能性も指摘されており、単なる趣味の範疇を超えた対策が求められています。また、国をまたいでの植物の移動には、厳しい検疫や輸出入の手続きが伴います。これがスムーズなbonsaiの国際交流を妨げる要因の一つにもなっています。

さらに、言葉の壁や文化的な解釈の違いも課題です。日本の盆栽には独特の美意識や哲学がありますが、これが海外の愛好家に正しく伝わらないこともあります。剪定の意図や樹に込める思いなど、微妙なニュアンスを伝えるのは容易ではありません。技術指導においても、言葉が通じないと細かなニュアンスが伝わりにくく、誤った理解を招く可能性もあります。これらの課題は、bonsaiの国際交流をさらに発展させる上で真剣に向き合うべき点です。

bonsaiの国際交流における主な課題

- 高価な盆栽の盗難と不正流通

- 厳しい植物検疫や輸出入手続き

- 言語や文化的な解釈の違い

- 伝統技術の正確な継承

- 若い世代への関心の喚起

では、これらの課題をどう乗り越え、bonsaiの国際交流を今後どう発展させていくべきでしょうか。一つは、テクノロジーの活用です。オンラインでの多言語対応の教材開発や、VRを使ったバーチャル盆栽体験などは、言語や距離の壁を低くする可能性を秘めています。また、ブロックチェーン技術などを活用して、盆栽の所有履歴や来歴を明確にし、盗難品の流通を防ぐといった取り組みも考えられます。

教育プログラムの充実も重要です。海外の愛好家が日本の盆栽技術や文化を体系的に学べる機会を増やし、質の高い知識と技術を正確に伝える必要があります。日本の盆栽家が海外で指導する際のサポート体制を強化したり、オンラインでの継続的な学びの場を提供したりすることも有効でしょう。若い世代がBONSAIに興味を持つような、現代的で魅力的な情報発信も欠かせません。例えば、アートやファッションなど、異分野とのコラボレーションも面白いかもしれません。

「一本の樹が、世界中の心を繋ぐ。」

今後の展望としては、BONSAIが単なる観賞の対象にとどまらず、環境問題への意識向上や、都市における緑化推進といった社会的な役割を担う可能性も秘めていると考えられます。小さな鉢の中で自然を再現するBONSAIの精神は、持続可能な社会を目指す現代において、多くの示唆を与えてくれるはずです。異なる文化を持つ人々がBONSAIを通じて互いを理解し、尊重し合う。そんな未来を築くためにも、bonsaiの国際交流における課題解決と積極的な取り組みが求められています。

世界のBONSAI愛好家をつなぐもの bonsaiの国際交流の未来

世界のBONSAI愛好家をつなぐもの bonsaiの国際交流の未来

さて、これまでBONSAIブームの現状や課題を見てきましたけど、じゃあ結局、何が「世界のBONSAI愛好家をつなぐもの bonsaiの国際交流の未来」を形作っていくんでしょうね? 結局のところ、それは「この小さな鉢の中に宇宙を見る」という、あの抗いがたい魅力そのものだと思うんです。国籍も言語も関係なく、みんなが目の前の樹に心を奪われる。その共通の感動や探求心が、人種や文化の壁をあっさり乗り越えさせてしまう。

未来を考えると、テクノロジーは間違いなく重要な役割を果たすでしょう。オンラインでの交流はますます高度化して、まるで実際に隣にいるかのように盆栽を一緒に見ながら話せるようになるかもしれません。AIが病害虫の診断を手伝ったり、最適な剪定時期を教えてくれたり。でも、どれだけ技術が進んでも、土を触る感触とか、樹の呼吸を感じるとか、そういうアナログな部分はきっと変わらない。デジタルとアナログが融合した新しい形のbonsaiの国際交流が生まれるんじゃないでしょうか。

未来のBONSAI国際交流の可能性

- VR/ARによるバーチャル盆栽園訪問

- AIを活用した育成・診断サポート

- オンラインでの多言語対応ワークショップ

- ブロックチェーンによる作品来歴管理

- 異分野アーティストとのコラボレーション

教育のあり方も変わってくるはずです。日本の伝統的な技術や哲学を、海外の人がもっと手軽に、深く学べるプログラムが増えるでしょう。例えば、オンライン講座と短期集中型の現地研修を組み合わせたり。単に技術を教えるだけでなく、BONSAIが日本文化の中でどう位置づけられてきたのか、どんな思想が込められているのか、といった背景までしっかり伝えることが、真の意味での理解に繋がります。私もかつて、海外の盆栽家と話していて、彼らが日本の「侘び寂び」や「見立て」といった概念に強い興味を持っていることを知りました。技術だけでなく、精神性への共感が「世界のBONSAI愛好家をつなぐもの」として、bonsaiの国際交流の未来を豊かにする鍵になるはずです。

そして、若い世代の存在も忘れてはいけません。彼らがBONSAIを「クール」「おしゃれ」と感じるような仕掛けが必要でしょう。SNS映えする盆栽作品のコンテストとか、ゲームの世界に盆栽を取り入れるとか。彼らが気軽にBONSAIに触れ、興味を持つきっかけを作る。そうすれば、BONSAIは「古い」趣味ではなく、「新しい」アートとして、次の世代へと確実に受け継がれていきます。未来のbonsaiの国際交流は、きっともっと多様で、自由で、そして何よりも楽しいものになっているに違いありません。

bonsaiの国際交流が織りなす未来

BONSAIは単なる鉢植えの木ではない。それは日本の美意識と自然観が凝縮された芸術であり、今や世界共通語「BONSAI」として国境を越え、人々の心を掴んでいます。活発なbonsaiの国際交流は、技術や知識の共有にとどまらず、異文化理解を深める貴重な機会を生んでいます。もちろん、高価な盆栽の盗難といった残念な問題も存在する。それでも、世界中の愛好家たちが情熱を傾け、互いに学び合う姿は、BONSAIが持つ普遍的な魅力と、交流が生み出すポジティブな力を証明している。この交流がさらに深まることで、BONSAIはこれからも世界の多様な文化と融合し、新たな価値を生み出し続けるだろう。小さな鉢の中の宇宙は、これからも世界の大きな輪を繋いでいくはずだ。